A la reprise de l’examen du projet de loi de finances pour 2026 ce 13 novembre, Mme Amélie de Montchalin, ministre de l’Action et des Comptes publics, m’a transmis quatre notes de la direction de la législation fiscale sur l’application de mesures introduites par amendements : l’extension de la taxe sur les rachats d’actions, l’abaissement du seuil de chiffre d’affaires à partir duquel s’applique l’imposition minimale à 15 % des multinationales, la création d’une taxe sur les profits des multinationales et une autre sur les superdividendes. À la lecture de ces notes, le choix du Gouvernement de ne pas comptabiliser les recettes supplémentaires se révèle contestable.

1° Le risque de non-conformité à la directive mère-fille de la modification de l’assiette de la taxe sur les rachats d’action reste contenu

La direction de la législation fiscale informe la ministre que « les rachats d’actions sont, pour partie, assimilables économiquement et comptablement à des distributions de dividendes » et qu’une « partie – majoritaire – de la valeur des rachats équivaut à une redistribution desdits dividendes, si bien que la CJUE y verrait probablement motif à réitérer sa décision sur la taxe à 3 % ».

Rappelons tout d’abord que cette décision de la CJUE portait sur une mesure bien différente.

Par ailleurs, il n’y a aucune certitude que les rachats d’actions relèvent du champ de la directive mère-fille. Dans une réponse écrite de janvier 2025, la Commission européenne avait ainsi précisé que ces opérations « qui ne sont pas considérées comme des distributions de profits, n’impliquent pas des transactions relevant du champ de la directive mère-fille ».

Le Gouvernement avance qu’il existerait un risque d’annulation « entre 2027 et 2029, avec une restitution des sommes perçues dans l’intervalle augmentées des intérêts moratoires », ce qui n’apparaît pas sérieux au regard des éléments ci-dessus.

2° La directive européenne sur l’imposition minimale des multinationales ne prohibe pas expressément l’application de ce dispositif aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 750 millions d’euros

Outre les difficultés techniques liées à l’abaissement du seuil de chiffre d’affaires à partir duquel s’applique l’imposition minimale à 15 % des multinationales, la direction de la législation fiscale estime qu’abaisser le seuil conduirait à s’écarter de la directive européenne sur l’imposition minimale des multinationales. En conséquence, cette mesure « aurait de grandes chances d’être considéré[e], y compris par un juge national, comme un défaut de transposition de la directive ». Mais comme le précise l’administration fiscale, cette directive « ne prohibe pas » une application aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 750 millions d’euros. Le défaut de transposition de la directive n’a donc rien de certain.

Par ailleurs, le Gouvernement s’appuie sur le considérant n°7 de la directive qui prévoit qu’il « convient d’éviter les incidences négatives sur les petites entreprises multinationales opérant sur le marché intérieur ». Le Gouvernement semble déduire de ce considérant qu’en deçà de 750 M€ de chiffre d’affaires mondial, une multinationale devrait être considérée comme « petite » et ainsi ne pas se voir appliquer d’impôt minimal. Il convient toutefois de noter qu’un considérant demeure, en droit, dépourvu d’effet normatif et que la directive ne définit à aucun endroit de son dispositif ce qui distinguerait une petite d’une grande multinationale. Par conséquent, cet argument avancé par le Gouvernement ne peut être retenu. Il apparaît dès lors loisible au législateur français de fixer un seuil plus ambitieux que celui mentionné par la directive.

3° La taxation des bénéfices des multinationales proportionnellement à leur activité réalisée en France n’est pas contraire aux conventions fiscales

Contrairement à ce qui a été avancé, ce dispositif n’est pas contraire au droit international. Il ne contrevient aux règles du pilier 2 ni dans son esprit, ni dans son contenu et n’induirait la renégociation d’aucune convention fiscale bilatérale.

D’une part, le pilier 2 suit une logique analogue en prévoyant une imposition minimale des multinationales. Il ne fait donc en rien obstacle à des mesures fiscales plus ambitieuses, tel que cet amendement.

D’autre part le pilier 2, ainsi que cet amendement, poursuit l’objectif d’une imposition des multinationales proportionnelle à leur activité réalisée en France afin de lutter contre les transferts artificiels de bénéfices dans les paradis fiscaux.

Enfin, cet amendement n’impliquerait la renégociation d’aucune convention fiscale bilatérale. Je note en effet que les 136 pays membres du Cadre inclusif de l’OCDE et du G20 ont rendu redevables de l’impôt complémentaire dû au titre de la règle d’inclusion du revenu (RDIR) les sociétés-mères d’un groupe multinational pour leurs filiales établies et faiblement imposées dans un pays étranger. Et ce sans avoir renégocié l’ensemble des conventions fiscales. Il apparaît donc que la mesure introduite dans le projet de loi de finances pour 2026 ne nécessite pas de renégocier de conventions internationales.

En revanche, comme le souligne la direction de la législation fiscale, certains correctifs rédactionnels devront être apportés au cours de la navette parlementaire afin de rendre le dispositif pleinement opérant.

4° La taxe sur les superdividendes peut être modifiée afin de la rendre conforme à la directive mère-fille

Si la taxe risque d’être considérée comme non-conforme à la directive mère-fille, il est effectivement possible d’exclure les dividendes provenant de sociétés établies dans un État de l’Union européenne. C’est d’ailleurs ce que prévoyait un amendement de repli que j’ai déposé en tant que président de la commission des finances. En revanche, le risque constitutionnel évoqué dans cette note reste faible. Selon le Gouvernement, imposer plus lourdement les dividendes de filiales françaises ou extra-européennes que les dividendes de filiales européennes induirait une discrimination à rebours. Il convient toutefois de relever que, par ses décisions n° 2019-813 QPC et 2019-832/833 QPC, le Conseil constitutionnel a infléchi sa jurisprudence en matière de discriminations à rebours. Il apparaît donc probable que le Conseil constitutionnel :

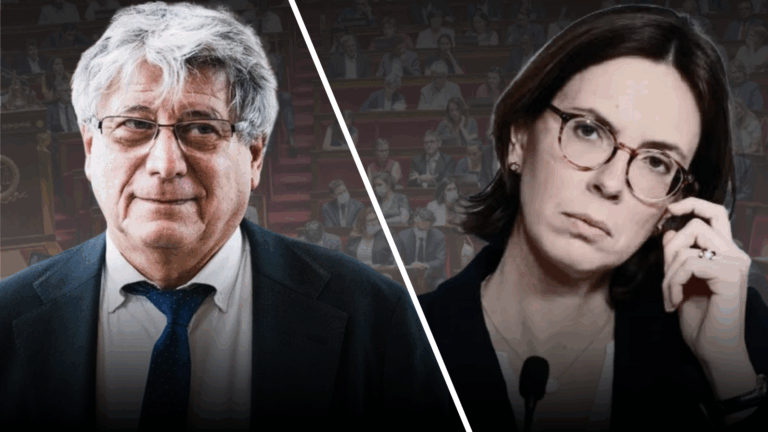

Retrouvez le discours d’explication de vote d’Eric Coquerel, sur la partie « recettes » du projet de loi de finances 2026. « Historique, le PLF

Les recettes du projet de loi de finances (PLF) pour 2026 ont été largement rejetées après 125 heures de débats et la discussion de 2867

🚨✅ La partie « dépenses » du projet de loi de finances pour 2026 est rejetée par la commission des finances à l’unanimité ! Dans

Député de la 1ère circonscription du 93

Président de la commission des Finances de l’Assemblée nationale